後悔しない家づくりの心得

家づくりで予算オーバーする原因とは?予算内に収めるコツを解説します!

家づくりにおいて最も関心があるのが費用に関することではないでしょうか。

できるだけ費用を抑えて家づくりしたいですよね。

そこでこの記事では、予算オーバーする原因と予算オーバーを防ぐ方法をご紹介します。

□予算オーバーする原因を解説します!

予算オーバーする原因には何があるのでしょうか。

ここでは「家づくりにかかる費用を把握できていない」「優先順位を決められていない」「ランニングコストを考えられていない」の3つの原因をご紹介します。

*家づくりにかかる費用を把握できていない

家づくりをするのに、どれくらいの費用が必要で、どのくらいの資金を住宅ローンで借りられるのか、把握していない方がいらっしゃいます。

注文住宅には、本体工事費用や外構工事費用、諸費用(登記、保険等)や土地代の、主に4種類の費用が必要です。

*優先順位を決められていない

家づくりは人生の中でも最大のイベントの1つですので、デザインや設備、住宅性能や間取りのようにこだわりたい部分はたくさん出てくるでしょう。

確かに、理想を持っておくことは大切ですが、こだわりの優先順位がはっきりしていないと、どんどんグレードを上げてしまい簡単に予算オーバーしてしまいます。

*ランニングコストを考えられていない

住み始めてからのコストを考えられていないことも予算オーバーしてしまう原因の1つです。

家づくりをする初期費用だけを考えて予算を立てると、予算を少なく想定している可能性が高いです。

家は建てて終わりではなく、維持費やランニングコストなど住み始めてからもお金がかかるものです。

□予算オーバーを避けるために意識すべきこととは?

では予算オーバーを少しでも避けるためには、何を意識するべきなのでしょうか。

まずは、家の形をシンプルにすることでも違います。

なぜなら、家に凹凸のない形状の方が、建築時の材料費や人件費を抑えられるからです。

例えば、建物を四角い総2階建てにして、屋根は勾配の低い片流れ屋根とかにすると抑えられますよ。

家の形をシンプルにすれば、住み始めてからのメンテナンスの際にもコストを抑えられます。

次は、間取りもできるだけ凹凸を少なくして、オープンな空間に仕上げる事によっても違ってきます。

少なるする事で壁やドアの費用がかからず、予算を削減できます。

LDKや二階の子ども部屋など、無駄な間仕切りをなくすと空間が開放的になり、風通しや日当たりも良くなります。

ただ、後から必要なところに関しては、最初にしておいた方が安く済みますので良く考えてみてください。

□まとめ

家づくりにおいて、予算オーバーする原因とそれを避ける方法について簡単にご紹介しました。

今回の記事を参考に、予算オーバーを防ぎつつ、満足いく家づくりを実現してくださいね。

他にもいろいろ有りますので、詳しくはご相談ください。

2022年5月24日

中二階のある平屋のメリットとは?間取りを考える際の注意点も解説します!

平屋をお考えの方で中二階の導入をご検討中の方は多いでしょう。

しかし、この間取りにどのような魅力があるのか、どのようなことを知っておかなければならないのか、分かりづらいですよね。

そこでこの記事では、平屋に中二階をつくるメリットと注意点をご紹介します。

□中二階のある平屋のメリットとは?

平屋に中二階を設けるメリットは「日当たりの良いスペースをつくれる」「デッドスペースを有効活用できる」の2つです。

まずは、日当たりの良いスペースをつくれることです。

平屋のデメリットとして、中心部の日当たりが悪くなりやすい点が挙げられます。

このデメリットをうまく解消できるのが中二階です。

中二階は一階と二階の間に設けられるスペースです。

そのため、設置した高い窓から自然光が入り、部屋全体を明るくしてくれます。

起床時、リビングに自然光が外から差し込んでいて、気持ちが良い朝を迎えられる、そのような生活は多くの方が憧れるのではないでしょうか。

次は、デッドスペースを有効活用できることです。

平屋は中二階と相性が非常に良く、中二階をつくって高低差を生み出すことによって、通常の平屋と比較して室内の空間を上手に活用できます。

また、中二階があると同じ空間の中でもプライベートスペースを設けられ、お互い趣味や仕事など違うことに打ち込みやすくなっている点も魅力的です。

広さの面から見ても、中二階を設けると部屋の数を増やせて理想的な住まいに仕上げられるでしょう。

□中二階を設ける際の注意点をご紹介!

ここまで中二階のメリットを解説してきましたが、実は気をつけなければならないこともあります。

それは、建築費用が高くなりやすい傾向にあることです。

中二階は設計や材料選びに手間がかかります。

そのため、同じ床面積の家を建てるのに比べて、費用がかかってしまいます。

柱や間仕切り壁で住まいを支えているケースとは違って、広いフロアを確保する必要があるため、耐震性を保証する強固なつくりが必要とされます。

また、空調の設置にも気を配らなければいけません。

中二階を設けるのであれば、部屋が広くなる分、室温の管理も難しくなります。

そのため、住まいには高い断熱性能が求められますし、空調の配置にも注意しなければなりません。

□まとめ

平屋に中二階をつくるメリットと注意点をご紹介しました。

日当たりを良くして、デッドスペースを有効活用できることが魅力的である一方で、いくつかデメリットもあるので、慎重に導入を検討してくださいね。

2022年5月20日

【K様邸の着工及び地鎮祭のお知らせ】木花の山々の見える高台にある緑に囲まれた平屋の暮らし。家族の健康と安心安全を考えた、こだわりの自然素材でつくる超高性能住宅。

昨年2021年3月に「体感住宅モデルハウス」にお出でになり、土地探しと並行しながら内覧会にも沢山足を運んで下さいましたK様邸の着工が決まりました。

K様邸は、「子育て世帯」や「若者夫婦」の高性能な省エネ住宅の取得の支援を目的とした補助金(最高100万円)が交付される、【こどもみらい住宅支援事業】の申請予定です!

K様邸は、ご夫婦と小さなお子様のご家族3人で暮らされる、敷地面積 約72坪、延床面積 約31坪の平屋建てとなっております。宮崎市学園木花台の高台にある緑に囲まれた小学校の隣の眺望の良い場所にあり、のびのびと子育てをするのに最適な立地にございます。

断熱性能は、宮崎ではトップクラスの「HEAT20 G2」同等の超高性能住宅となっており、さらにこだわりの自然素材のみを使用しておりますので、一年中快適にお過ごし頂け、心も体も住んで健康になる住まいとなっております。

また、5月7日(土)の良き日に、宮崎八幡宮の祭主様により、見事な青空の中つつがなく地鎮祭が執り行われました。

祭主様には、「工事中の安全と立派な完成」そして「施主様ご家族の健康と繁栄」を祈願していただきました。

2022年5月19日

土間収納のメリットとは?土間収納を作る際のポイントも解説します!

「玄関を散らかすことなく、すっきりさせたい」

「アウトドアグッズを置いておく場所が欲しい」

そんな方におすすめなのが土間収納です。

土間収納とは、玄関脇に設置した大きな収納スペースのことです。

この記事では土間収納の魅力と注意点、土間収納を作る際のポイントを解説します。

□土間収納の魅力と注意点を解説します!

土間収納を設ける最大のメリットは、玄関をスッキリした状態に保てることです。

お子様がいらっしゃる場合は、汚れた遊び道具やスポーツ用品を収納すると、室内を汚さずに済みます。

また、雨の日であれば傘やレインコート、濡れた上着を一時的に乾燥させる場所にもできます。

趣味の道具を保管する場所としても、土間収納は便利です。

アウトドアグッズのような重い荷物も、玄関の近くにある土間収納であれば持ち運びが簡単ですし、外に置いておくより安全です。

一方で、土間収納を設置する際はスペースの確保を意識しなければなりません。

しかし、土間収納に広いスペースを使ったせいで、玄関や他の部屋が狭くなってしまう恐れがあります。

また、玄関だけを設置する場合と比べてコストがかかります。

広さとコストの両方をしっかり検討した上で設置するかどうか決めてくださいね。

□土間収納を作る際のポイントとは?

土間収納を作る際に意識したいのが収納するものを事前にイメージすることです。

何を収納するのかをイメージすると、土間収納の空間を無駄なく活用できるからです。

例えば、ベビーカーやゴルフバックのような大きな荷物を先に収納し、空いたスペースにキャンプ用品や靴類、テニスラケットのような比較的小さい荷物を収納すると良いでしょう。

また、先ほども申しましたように、スペースの取り過ぎにも気をつけなければなりません。

たしかに幼いお子様がいらっしゃる場合はベビーカーや三輪車のような大きめの荷物を収納できて便利かもしれません。

しかし、お子様が成長してくるとそれらのアイテムは不要になり、土間収納のスペースを持て余してしまうでしょう。

土間収納の広さは1畳分が目安です。

これほどの広さなら玄関を圧迫することもなければ、スペースを持て余すこともありません。

□まとめ

土間収納の魅力と注意点、土間収納を作る際のポイントを解説しました。

土間収納は非常に便利ですが、作るスペースや必要になる費用と相談しながら導入を検討しなければなりません。

今回の記事を参考に、ぜひ収納スペース作りを成功させてくださいね。

2022年5月16日

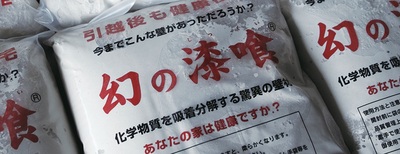

梅雨のジメジメ対策!漆喰って?幻の漆喰って何?~「梅雨でも室内がカラッとしている家」~

「梅雨でも室内がカラッとしている家」

ここ数日雨の日が続いていますね。

雨が続くと(梅雨に入ると)体調不良を起こす女性(お子さん)が多いようです。わたしの周りの友人にも多いですね・・・

その原因は、「湿気」が増えることが一番影響しているそうです。

体に「湿」がたまると、むくみ、頭や体が重くなり、頭痛やめまい、疲れやすい、だるいなど、疲労もたまりやすくなります。

また、わたくし3児の主婦としましては、雨が続くと毎日の洗濯ものも悩みのひとつとなります。

室内のジメジメも不快に感じますし嫌になりますよね・・・。

そこで!上記のようなお悩みには・・・弊社で施工している漆喰がとても効果的です!

漆喰には湿度を調整してくれる効果があります。

梅雨時期などのジメッとした空気も、

冬場の乾燥した空気も漆喰の調湿効果で快適な室内環境に整えてくれるんです!

自然素材の【幻の漆喰】の塗り壁だと調湿効果抜群なので、年間を通して湿度は50~70%!

カビの発生の心配がありません。

1.焼肉などの臭いは2時間程度でほとんど感じなくなる

2.タバコの煙・臭いは吸いながら分解

3.ペット臭がほとんど感じられず、ペットのうぶ毛はほとんど浮遊しない

4.手垢が付きにくい

5.綿ぼこりが発生しにくい(テレビへのホコリの吸着が少ない)

6.アトピーの反応が緩和される

7.ぜんそく・鼻炎・花粉症の反応をやわらげる抗菌作用

8. 抗菌作用 ※1

9.鳥インフルエンザウイルス感染価が100万分の1に ※2

10.花粉症の原因物質を低減・抑制 ※3

※1 大腸菌・黄色ぶどう球菌・サルモネラ・腸炎ビブリオ(日本食品分析センター)

※2 鳥取大学 伊藤教授と共同研究

※3 埼玉大学大学院 王教授と共同研究

農作物や木々には恵みの雨をもたらす 梅雨 ですが、これからの季節は湿度が高くなり、ジメジメ とした空気が不快になりますね。室内の床はベタベタ、カビの発生にガックリですが、

イズムの家なら年中サラッと快適で湿度知らず。木のアロマで気持ちも爽やかに過ごすことができます♪

嫌な臭いや様々な化学物質、有害物質を吸着・分解しますので何年経っても生活臭もなく、爽やかで清々しい空間の中で生活を送ることができます。

詳細はこちら▷▶▷▶ https://www.ismhome.jp/persistence/pers02.html

設計工房イズムでは、カイケンコーポレーションの「幻の漆喰」を使用しています。

詳しい説明は、カイケンコーポレーションのサイトでご覧ください。

2022年5月12日